イベント開催報告

◆2024.11.23 Keswick読書会

〈好きな本を紹介しあう形式〉

〈好きな本を紹介しあう形式〉

第3回の読書会を開催しました。特にテーマは定めず、参加者さんが好きな本、いま他の人に特におすすめしたい本を何冊か選び、紹介しあいました。

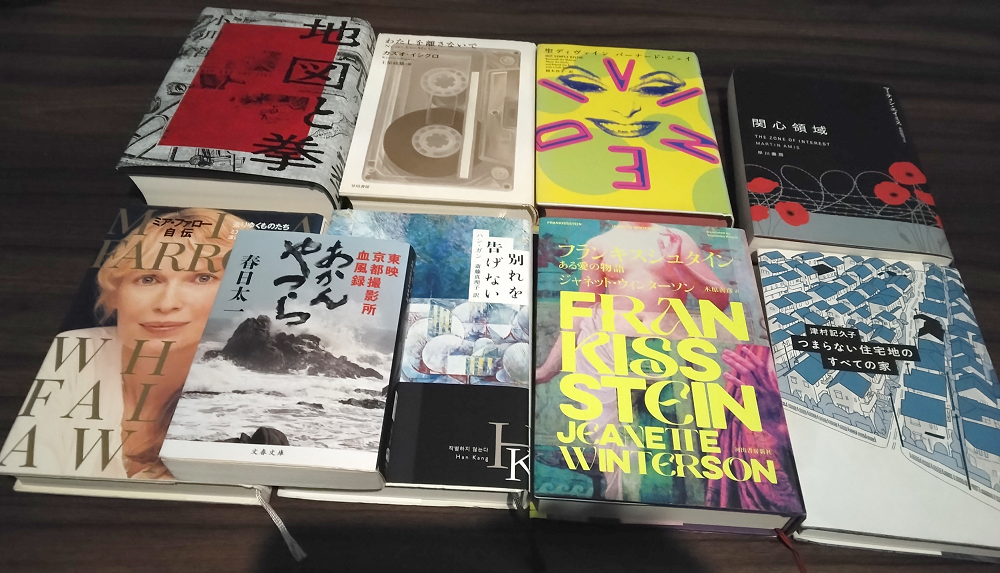

【紹介された本】

◆ 聖ディヴァイン/バーナード ・ジェイ(著),栩木玲子(訳)

まずは、初参加のNさんから。「女装の怪優ディヴァインについて綴る評伝です。彼が主演を務めた伝説のカルト映画『ピンク・フラミンゴ』は、いかに自分が最低の人間かを競争するという悪趣味な内容で、ラストではなんとディヴァインが犬の糞を食べるという強烈な内容でした。彼がテレビに出たら視聴者からクレームがついて、その番組が中止になったりしました」

春名「僕も1980年代に、レンタルビデオで『ピンク・フラミンゴ』を見ました。当時はホラー映画のくくりで紹介されていたと思います。強烈な作品でした」

Nさん「確か普通の映画館ではやってなくて、私は画廊みたいなところで見たかな」

春名「ビデオ版では、最後のシーンはモザイクがかかっていました。デヴァインは、若くして亡くなったんですよね」

Nさん「そうですね。亡くなったから、この本が出せたのだろうと思います」

春名「この人はどういう人だったんでしょうか」

Nさん「いじめを受けてたんですね。素顔は普通の青年だったのが、そういう環境の中で自分を壊さざるをえなかったんでしょう」

春名「ドラッグとかもやってたんですかね?」

Nさん「1970年代のアングラの頃、クリエイティブ系の人達にとってドラッグは当たり前、という時代でした。かつてジョン・レノンが『マリファナは想像力を解放してくれる』と発言して、一気に広まった覚えがあります。名古屋の大須にもみんなが集まってドラッグを摂取し、自分を開放して新しいものを創り出す、そういう場所がありました。」

春名「僕も1980年代に、レンタルビデオで『ピンク・フラミンゴ』を見ました。当時はホラー映画のくくりで紹介されていたと思います。強烈な作品でした」

Nさん「確か普通の映画館ではやってなくて、私は画廊みたいなところで見たかな」

春名「ビデオ版では、最後のシーンはモザイクがかかっていました。デヴァインは、若くして亡くなったんですよね」

Nさん「そうですね。亡くなったから、この本が出せたのだろうと思います」

春名「この人はどういう人だったんでしょうか」

Nさん「いじめを受けてたんですね。素顔は普通の青年だったのが、そういう環境の中で自分を壊さざるをえなかったんでしょう」

春名「ドラッグとかもやってたんですかね?」

Nさん「1970年代のアングラの頃、クリエイティブ系の人達にとってドラッグは当たり前、という時代でした。かつてジョン・レノンが『マリファナは想像力を解放してくれる』と発言して、一気に広まった覚えがあります。名古屋の大須にもみんなが集まってドラッグを摂取し、自分を開放して新しいものを創り出す、そういう場所がありました。」

◆ わたしを離さないで/カズオ・イシグロ(著),土屋政雄(訳)

続いてもう一冊、Nさんから。「いま日本の作家でいちばん好きなのが、このカズオ・イシグロです。

春名「そうですね。僕も、本を読みましたし映画も見ました」

Nさん「内蔵を提供するから生きる意義があると思う彼らと、何に意義があるかを周りから教えられて生きる我々とのつながりを感じます。小説を見たり映画を見て感動するのは、そうしたつながりを感じるからだと思います。そういう意味で本作はリアルで面白いです」

春名「本作の主人公は若い世代で、外国人で、我々とは一見関係ない話なのに、今の自分とつながるからリアリティがあるんですね」

Nさん「カズオ・イシグロは他にも『日の名残り』という作品があります。戦時中、ある召使が尊敬している主人がいて、その主人達は立派な人間なのにとんでもない非道なこともしている、という話でした」

春名「それぞれの立場なりに理屈があって、よそから見ればとんでもないことをしているという」

あでりー「西洋人が各地を植民地化する際に、キリスト教を理解しない現地の人は人間じゃない、だから人間扱いしなくていいとされたという、そのことも思い出しますね」

Nさん「日本が朝鮮や中国を統治した時に、西洋から自分たちの身を守るため、彼らをアジア人として目覚めさせようとしたのも同じですね。自分達は正しいんだと思い込むことによって、初めて侵略や殺人ができる」

注)以下、作品のネタバレ部分を含みます。

本作は、寿命が100年以上になった世界が舞台です。なぜ寿命が延びたかというと、悪くなった内蔵を健康な人から次々と移植するからで、内蔵を提供するためだけに育てられる子供がいます。彼らの平均寿命は18歳。学校では、自分達は貴重な存在なのだという意識を植え付けられて育ちます。映画にもなりましたね」春名「そうですね。僕も、本を読みましたし映画も見ました」

Nさん「内蔵を提供するから生きる意義があると思う彼らと、何に意義があるかを周りから教えられて生きる我々とのつながりを感じます。小説を見たり映画を見て感動するのは、そうしたつながりを感じるからだと思います。そういう意味で本作はリアルで面白いです」

春名「本作の主人公は若い世代で、外国人で、我々とは一見関係ない話なのに、今の自分とつながるからリアリティがあるんですね」

Nさん「カズオ・イシグロは他にも『日の名残り』という作品があります。戦時中、ある召使が尊敬している主人がいて、その主人達は立派な人間なのにとんでもない非道なこともしている、という話でした」

春名「それぞれの立場なりに理屈があって、よそから見ればとんでもないことをしているという」

あでりー「西洋人が各地を植民地化する際に、キリスト教を理解しない現地の人は人間じゃない、だから人間扱いしなくていいとされたという、そのことも思い出しますね」

Nさん「日本が朝鮮や中国を統治した時に、西洋から自分たちの身を守るため、彼らをアジア人として目覚めさせようとしたのも同じですね。自分達は正しいんだと思い込むことによって、初めて侵略や殺人ができる」

◆ 別れを告げない/ハン・ガン(著),斎藤真理子(訳)

次に、副店長の春名から。「カズオ・イシグロとはノーベル賞つながりで、今年受賞されたハン・ガンの最新作です。実はこれを課題図書にした読書会もやりたいと思っています。韓国文学もいろいろあるんですが、国の歴史を踏まえつつ人々がどう生きているかを描いたものが多くて、人の生活を追っていくとそこに歴史が浮かび合ってくるようなところがあります。

本作は済州島四・三事件に関する小説です。第二次大戦が終わって朝鮮は日本の支配から解かれ、北と南に分断されます。そこで南朝鮮が南だけで独自に選挙をおこなおうとしたら、それに反抗する人々が出てきました。要するに、朝鮮統一を願うために、南だけで選挙をおこなうことに反対したんです。そしたらそれを北からの陰謀だ、共産主義だと弾圧されてしまい、怒った済州島の人々が武装蜂起をするのですが、軍部がそれを制圧し、人々を虐殺していきました。一説によると二万五千人から三万人の一般市民が殺されたという、そういう歴史を持つ島が舞台です。

小説の本筋は現代で、主人公はインソンとキョンハという二人の女性です。インソンの母親は済州島四・三事件の時代を生きた人で、両親や兄を暴動のさなかで殺されました。今も済州島に住むインソンは、家具作りの途中で指を切り落としてしまい、ソウルの病院で指の接合手術を受けて入院しています。インソンは、つながった指の神経が死んでしまわないよう、24時間、数分おきに接合部を針で刺すという処置を二週間続けています。これは本当に韓国で行われている医療術らしいです。インソンは自宅にいるインコの世話を友人のキョンハに頼み、キョンハは豪雪のなか、済州島にあるインソンの家へと向かいます。そこからはファンタジー風になるんですが、病院にいるはずのインソンが自宅に現れ、四・三事件や母親のことをキョンハに語り始めます。キョンハにとってインソンの母親は、年老いた弱いお婆さんという印象しかなかったのですが、インソンの語る母親は、事件を忘れずその解明に向けて全力で活動する強い女性でした。

『別れを告げない』というタイトルは、悲惨な事件を忘れずに哀悼の意を捧げ続けるという意味です。痛みは痛みとして忘れずに受け継いでいくということと、インソンが病院で針を刺し続けるという行為とがうまく重なっています。個人の物語を語る中で韓国の大きな歴史が浮かび上がってくるという、見事な構成です。読みやすくてかつ読み応えがある一冊でした」

Nさん「ヤン・ヨンヒという在日朝鮮人女性の撮った『かぞくのくに』という映画がありました。主人公の父親は乱暴で手が付けられないんだけれど、朝鮮を深く愛していて、朝鮮総連のメンバーでもあります。胸に抱きながらなかなか言えない思いがあり、それでも朝鮮半島は一つだという強い気持ちも残っていて、外から見ると理解できない行動をすることもあります」

春名「歴史の観点でいくと、光州事件を描いた映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』も良かったですね。今回ご紹介した作品の著者ハン・ガンにも、まさに光州事件を描いた『少年が来る』という作品があります。僕は読んではいないのですが、事件のさなかで一人の少年がどう生きたかが描かれているようです。とくに、若者が多く殺された事件でしたから」

Nさん「韓国の映画には一つの軸があって、そこが面白いです。日本人が表から見てもわかりづらいですし、人によっては『韓国人は民度が低い』とか言ったりする」

春名「こうした小説を読むとそのあたりがわかるし、興味も向きます。北朝鮮だって、外から見たら独裁国家でひどい国に思えますが、一人一人は普通ですし、そうふるまわないといけないということろもありますね」

Nさん「友達で貿易の仕事をしている人がいて、鉄鋼の材料が北朝鮮はすごく安いから買付に行くんだけど、途中で見かける生活が、日本のホームレスのほうが遥かにマシだ、と言ってました。テレビで見る北朝鮮と実際の生活はぜんぜん違うんです」

本作は済州島四・三事件に関する小説です。第二次大戦が終わって朝鮮は日本の支配から解かれ、北と南に分断されます。そこで南朝鮮が南だけで独自に選挙をおこなおうとしたら、それに反抗する人々が出てきました。要するに、朝鮮統一を願うために、南だけで選挙をおこなうことに反対したんです。そしたらそれを北からの陰謀だ、共産主義だと弾圧されてしまい、怒った済州島の人々が武装蜂起をするのですが、軍部がそれを制圧し、人々を虐殺していきました。一説によると二万五千人から三万人の一般市民が殺されたという、そういう歴史を持つ島が舞台です。

小説の本筋は現代で、主人公はインソンとキョンハという二人の女性です。インソンの母親は済州島四・三事件の時代を生きた人で、両親や兄を暴動のさなかで殺されました。今も済州島に住むインソンは、家具作りの途中で指を切り落としてしまい、ソウルの病院で指の接合手術を受けて入院しています。インソンは、つながった指の神経が死んでしまわないよう、24時間、数分おきに接合部を針で刺すという処置を二週間続けています。これは本当に韓国で行われている医療術らしいです。インソンは自宅にいるインコの世話を友人のキョンハに頼み、キョンハは豪雪のなか、済州島にあるインソンの家へと向かいます。そこからはファンタジー風になるんですが、病院にいるはずのインソンが自宅に現れ、四・三事件や母親のことをキョンハに語り始めます。キョンハにとってインソンの母親は、年老いた弱いお婆さんという印象しかなかったのですが、インソンの語る母親は、事件を忘れずその解明に向けて全力で活動する強い女性でした。

『別れを告げない』というタイトルは、悲惨な事件を忘れずに哀悼の意を捧げ続けるという意味です。痛みは痛みとして忘れずに受け継いでいくということと、インソンが病院で針を刺し続けるという行為とがうまく重なっています。個人の物語を語る中で韓国の大きな歴史が浮かび上がってくるという、見事な構成です。読みやすくてかつ読み応えがある一冊でした」

Nさん「ヤン・ヨンヒという在日朝鮮人女性の撮った『かぞくのくに』という映画がありました。主人公の父親は乱暴で手が付けられないんだけれど、朝鮮を深く愛していて、朝鮮総連のメンバーでもあります。胸に抱きながらなかなか言えない思いがあり、それでも朝鮮半島は一つだという強い気持ちも残っていて、外から見ると理解できない行動をすることもあります」

春名「歴史の観点でいくと、光州事件を描いた映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』も良かったですね。今回ご紹介した作品の著者ハン・ガンにも、まさに光州事件を描いた『少年が来る』という作品があります。僕は読んではいないのですが、事件のさなかで一人の少年がどう生きたかが描かれているようです。とくに、若者が多く殺された事件でしたから」

Nさん「韓国の映画には一つの軸があって、そこが面白いです。日本人が表から見てもわかりづらいですし、人によっては『韓国人は民度が低い』とか言ったりする」

春名「こうした小説を読むとそのあたりがわかるし、興味も向きます。北朝鮮だって、外から見たら独裁国家でひどい国に思えますが、一人一人は普通ですし、そうふるまわないといけないということろもありますね」

Nさん「友達で貿易の仕事をしている人がいて、鉄鋼の材料が北朝鮮はすごく安いから買付に行くんだけど、途中で見かける生活が、日本のホームレスのほうが遥かにマシだ、と言ってました。テレビで見る北朝鮮と実際の生活はぜんぜん違うんです」

◆ 関心領域/マーティン・エイミス(著),北田絵里子(訳)

次に、店長のあでりーから。「今年、映画にもなった作品です。私は映画から入ったんですが、第二次大戦が終わる数年前の話で、ナチスのアウシュヴィッツ収容所の所長とその家族、そして彼らに関わる人達が出てきます。所長は真面目な人で、自分は正しいことをしているんだと信じていて、彼の妻は妻なりの意志を持って行動しています。そこに関わるのが部下のトムゼンと、収容されているユダヤ人のシュムル。それぞれの人なりの主義があって、自分の関心のある部分には真剣に取り組むけれど、関心のない部分については全く気に留めません。所長の家は立派で、周囲から見れば満ち足りたものに思えますが、そのすぐそばの収容所からは人の焼かれる匂いがしたり、音や光が漏れてきたりしてます。映画では、所長の妻の母親が泊まりにきて、最初はなんて素敵な家に住んでいるのかと思っていたけれど、次第に、ただよう異臭や、夜も明るくて音がするという状況に耐えきれず、帰ってしまいます。所長の妻にすれば、ようやく手に入れた理想の環境なのになんでわかってくれないの、と思うのですが、彼女の関心と母親の関心は違うんですよね。それをこの『関心領域』という言葉で表していて、このタイトルが優れていると思いました。自分の関心のないところには興味が向かないし、無いことになってしまう。この作品を通して、『あなたの関心領域はどこですか』ということをすごく問われている気がしました。最近の日本で起こった地震や水害について、それを酷いことだと思ういっぽう、なにか行動を起こしているかといえば何もしていません。それはやはり、関心があるようで、関心外になっているんですよね。自分の中の関心領域はそのあたりなんだろうな、ということを気付かされる本でした」

Nさん「私の学生時代に、ベトナム戦争とか沖縄返還という問題に対して、自分がどう行動するか、行動しないことはそれらを認めたことになる、と言って自分達を責めたのが学生運動でした」

春名「僕もこの小説を読み、映画も見たのですが、同じテーマながら中身はけっこう違っていて、映画は時間も短いので、所長とその家族の一見幸せそうな家庭とすぐそばにある虐殺の対比を描いていました。現在のアウシュヴィッツ博物館の映像も出てきて、虐殺されたユダヤ人の大量の靴などが映るんですが、そこで働く人はただ事務的に仕事をしているだけで、悲惨なできごとへの関心はありません。

小説は少し違って、所長はユダヤ人殲滅という目的のために一心に虐殺を実行しているんですが、当時のナチスの中でもすでに、そんなことは無理だ、ドイツは戦争に負けると思っていた人もけっこういて、この所長がナチスの象徴というわけではないんです。所長は時代遅れで頭の固い古い人間だと思われていて、他の人は、戦争終わったらどうしようかと考えていました」

Nさん「やっぱり現場は違うんですよね。あとで歴史は編集されてしまうから」

春名「小説オリジナルとしては、ユダヤ人でありながら虐殺の手助けをさせられるゾンダーコマンドのシュムルがいて、彼は自分が最低の仕事をしていると感じ、自分を卑下しています。それでも最後に人間的なふるまいをするところが感動的でした」

Nさん「私の学生時代に、ベトナム戦争とか沖縄返還という問題に対して、自分がどう行動するか、行動しないことはそれらを認めたことになる、と言って自分達を責めたのが学生運動でした」

春名「僕もこの小説を読み、映画も見たのですが、同じテーマながら中身はけっこう違っていて、映画は時間も短いので、所長とその家族の一見幸せそうな家庭とすぐそばにある虐殺の対比を描いていました。現在のアウシュヴィッツ博物館の映像も出てきて、虐殺されたユダヤ人の大量の靴などが映るんですが、そこで働く人はただ事務的に仕事をしているだけで、悲惨なできごとへの関心はありません。

小説は少し違って、所長はユダヤ人殲滅という目的のために一心に虐殺を実行しているんですが、当時のナチスの中でもすでに、そんなことは無理だ、ドイツは戦争に負けると思っていた人もけっこういて、この所長がナチスの象徴というわけではないんです。所長は時代遅れで頭の固い古い人間だと思われていて、他の人は、戦争終わったらどうしようかと考えていました」

Nさん「やっぱり現場は違うんですよね。あとで歴史は編集されてしまうから」

春名「小説オリジナルとしては、ユダヤ人でありながら虐殺の手助けをさせられるゾンダーコマンドのシュムルがいて、彼は自分が最低の仕事をしていると感じ、自分を卑下しています。それでも最後に人間的なふるまいをするところが感動的でした」

◆ 地図と拳/小川哲

春名「こちらは満州をモデルにした架空の都市が舞台の小説です。その都市を建国し維持していくためにいろんな立場の人が活躍するんですが、面白かったのは、憲兵と宣教師の対比でした。憲兵は各地で謀反が起きるとそれを鎮めるため、ときに暴力的な取り締まりを行うのですが、彼は「現地の人民は無知で未熟だから、自分達が教え導かねばならない。それが彼らの幸せにつながる」という正義感に基づいて行動しています。いっぽうキリスト教の宣教師もまた、未熟な現地の人々にキリスト教を広め、その教えが彼らを救うと信じている。憲兵は罪もない一般市民を殺したりする“悪い人”、宣教師は布教のため命をかけて行動する“良い人”として描かれるけれど、根っこにある〈私がこの人達を導き、助けてあげよう〉という考えが同じであるところが面白かったです。他にもいろんな展開があって、めちゃくちゃおもしろい小説です。とても分厚い本で、僕は読むのは遅いほうですが、1日150ページずつ読んで4日で読み終わりました」

Nさん「面白くなければ、そんな分厚い本は読めないですよね」

春名「著者は直木賞を獲った作家さんで、文章は上手いし、お勧めです」

Nさん「面白くなければ、そんな分厚い本は読めないですよね」

春名「著者は直木賞を獲った作家さんで、文章は上手いし、お勧めです」

◆ フランキスシュタイン/ジャネット・ウィンターソン(著),木原善彦(訳)

春名「さらにもう一冊、これは僕の好きなイギリスの女性作家、ジャネット・ウィンターソンの作品です。店長も読んだことのある人です」

あでりー「ああ、『灯台守の話』の?!」

春名「そうです。本作は題名のとおり、『フランケンシュタイン』を題材にした小説です。『フランケンシュタイン』は19世紀初頭に書かれて、いまだに誰もが知っている話ですね。著者は当時十代だったメアリー・シェリーという女性で、彼女が初めて書いた小説でした。夫はパーシー・シェリーという詩人で、夫の友人である詩人バイロンと3人で旅行した際、怖い話を創って披露し合おうということになり、メアリーは夫とバイロンが交わしていた死者を蘇らせる話を元に、『フランケンシュタイン』の話を作り上げました。

これを元に、現代の話として再構成したのがこの『フランキスシュタイン』です。主人公はライという女性で、彼女がメアリーに対応しています。彼女は性同一性障害のため性転換手術を検討していますが、それは人体改造というテーマにつながります。それからビクターという男性が出てきますが、これは元ネタのビクター・フランケンシュタイン博士に対応しています。ちなみに〈フランケンシュタイン〉とは怪物を作った博士の名前であり、怪物自体には名前はなく、ただ”怪物”と呼ばれています。それで、『フランキス~』のほうでビクターは人工知能の研究をしているのですが、人工知能とは機械を人が考えているように振る舞わせる技術であり、元ネタにあった、人ではないものから人間を創り出すということに対応しています。また、詩人バイロンに対応するロン・ロードという男は、セックスボットというセックス用の人形を製造しており、彼も人間以外のものを人間のように扱うという意味でテーマに通じます。こうして、フランケンシュタインの話と現代社会がつながり、さらには人間の本質とは何かという哲学的な問いに結びついていくところがとてつもなく面白いんです。著者が創意を縦横無尽に発展させ、知的好奇心と共にユーモアも忘れず、しかも現代社会とのリンクも忘れていないという超絶技巧の小説です。あでりーさんも読んだ『灯台守の話』も、いくつかの話が交互に語られる形式でしたが、本作も似たように違う時代の話が交互に描かれ、重層的な世界を作り上げています」

あでりー「ああ、『灯台守の話』の?!」

春名「そうです。本作は題名のとおり、『フランケンシュタイン』を題材にした小説です。『フランケンシュタイン』は19世紀初頭に書かれて、いまだに誰もが知っている話ですね。著者は当時十代だったメアリー・シェリーという女性で、彼女が初めて書いた小説でした。夫はパーシー・シェリーという詩人で、夫の友人である詩人バイロンと3人で旅行した際、怖い話を創って披露し合おうということになり、メアリーは夫とバイロンが交わしていた死者を蘇らせる話を元に、『フランケンシュタイン』の話を作り上げました。

これを元に、現代の話として再構成したのがこの『フランキスシュタイン』です。主人公はライという女性で、彼女がメアリーに対応しています。彼女は性同一性障害のため性転換手術を検討していますが、それは人体改造というテーマにつながります。それからビクターという男性が出てきますが、これは元ネタのビクター・フランケンシュタイン博士に対応しています。ちなみに〈フランケンシュタイン〉とは怪物を作った博士の名前であり、怪物自体には名前はなく、ただ”怪物”と呼ばれています。それで、『フランキス~』のほうでビクターは人工知能の研究をしているのですが、人工知能とは機械を人が考えているように振る舞わせる技術であり、元ネタにあった、人ではないものから人間を創り出すということに対応しています。また、詩人バイロンに対応するロン・ロードという男は、セックスボットというセックス用の人形を製造しており、彼も人間以外のものを人間のように扱うという意味でテーマに通じます。こうして、フランケンシュタインの話と現代社会がつながり、さらには人間の本質とは何かという哲学的な問いに結びついていくところがとてつもなく面白いんです。著者が創意を縦横無尽に発展させ、知的好奇心と共にユーモアも忘れず、しかも現代社会とのリンクも忘れていないという超絶技巧の小説です。あでりーさんも読んだ『灯台守の話』も、いくつかの話が交互に語られる形式でしたが、本作も似たように違う時代の話が交互に描かれ、重層的な世界を作り上げています」

◆ つまらない住宅地のすべての家/津村記久子

最後に店長のあでりーから。「本作は2021年くらいに出版された際、新聞の広告などでよく見て、なにか惹かれるタイトルだなと思ってました」

春名「文庫化されたのが今年ですね」

あでりー「とくに個性のない路地の、全部で10軒ほどの家の人々がメインで描かれます。そこには、夫婦関係のもつれで妻が出ていき、中学生の息子と暮らす父子家庭、亡くなった母親の住んでいた家に移って来た五十代の女性、学習障害のある中学生を持つ若い夫婦、小学生二人の娘がいながら母親が男好きで家を空けることの多い母子家庭、三世代で暮らしながら祖母が絶対的な力を持つ大きな家、さらには高齢夫婦、一人暮らしの二十代の若者など、普通に見えて少しずついろんな問題を抱えている人々が暮らしています。あるとき、横領犯が脱獄し、この住宅地に迫っている情報が入り、それまであいさつ程度の仲だったのが、協力して身を守ろうという意識のなかで少しずつ関わりを持っていきます」

春名「これは僕も読みました。高齢夫婦の家で見張りをしようということになり、一気に住民達が関わり始めます。その中で少しずつ各家庭の事情がみえてきます」

あでりー「たとえば、一人暮らしの若者は仕事に鬱屈を抱えていて、その怒りから、近くに住む小学生を誘拐しようという計画を立てるのですが、高齢夫婦から煮込み料理をもらって木の伐採を頼まれることで計画が流れたり、その煮込み料理で別の人と会話が生まれたりなど、小さなできごとがいろんなことにつながっていき、各人が抱えていた問題が少しずつ解決されていきます。最後にはすごくハートウォーミングになる話です」

Nさん「身近な話ですし、聞いていて、わかるわかる、となる小説ですね」

春名「わかりやすくて読みやすいです。ラストが本当にさわやかなんですよ。人間の善いところがわかるという。けっきょくみんな、こうじゃなきゃいけないと思い詰めているんですが、他人と少し交流することでそこが少しずつほぐれていくんです」

あでりー「大学の先生の夫婦と女生徒の関係も面白かったですね」

春名「女生徒はジャーナリスト志望で、正義感のあまり人に迷惑をかけたりするんですけど、彼女も人とのふれあいの中で少しずつ変化していきます」

あでりー「小学生から高齢者まで、それぞれの年代特有の個性もうまく描かれていますね。ページ数も多くはないし、読後感もいい小説でした」

春名「かといって、軽い小説でもないんですよね」

Nさん「リアルに書けているからでしょうね」

春名「文庫化されたのが今年ですね」

あでりー「とくに個性のない路地の、全部で10軒ほどの家の人々がメインで描かれます。そこには、夫婦関係のもつれで妻が出ていき、中学生の息子と暮らす父子家庭、亡くなった母親の住んでいた家に移って来た五十代の女性、学習障害のある中学生を持つ若い夫婦、小学生二人の娘がいながら母親が男好きで家を空けることの多い母子家庭、三世代で暮らしながら祖母が絶対的な力を持つ大きな家、さらには高齢夫婦、一人暮らしの二十代の若者など、普通に見えて少しずついろんな問題を抱えている人々が暮らしています。あるとき、横領犯が脱獄し、この住宅地に迫っている情報が入り、それまであいさつ程度の仲だったのが、協力して身を守ろうという意識のなかで少しずつ関わりを持っていきます」

春名「これは僕も読みました。高齢夫婦の家で見張りをしようということになり、一気に住民達が関わり始めます。その中で少しずつ各家庭の事情がみえてきます」

あでりー「たとえば、一人暮らしの若者は仕事に鬱屈を抱えていて、その怒りから、近くに住む小学生を誘拐しようという計画を立てるのですが、高齢夫婦から煮込み料理をもらって木の伐採を頼まれることで計画が流れたり、その煮込み料理で別の人と会話が生まれたりなど、小さなできごとがいろんなことにつながっていき、各人が抱えていた問題が少しずつ解決されていきます。最後にはすごくハートウォーミングになる話です」

Nさん「身近な話ですし、聞いていて、わかるわかる、となる小説ですね」

春名「わかりやすくて読みやすいです。ラストが本当にさわやかなんですよ。人間の善いところがわかるという。けっきょくみんな、こうじゃなきゃいけないと思い詰めているんですが、他人と少し交流することでそこが少しずつほぐれていくんです」

あでりー「大学の先生の夫婦と女生徒の関係も面白かったですね」

春名「女生徒はジャーナリスト志望で、正義感のあまり人に迷惑をかけたりするんですけど、彼女も人とのふれあいの中で少しずつ変化していきます」

あでりー「小学生から高齢者まで、それぞれの年代特有の個性もうまく描かれていますね。ページ数も多くはないし、読後感もいい小説でした」

春名「かといって、軽い小説でもないんですよね」

Nさん「リアルに書けているからでしょうね」

※以上、紹介者の発言に、あらすじ等を主催者側で付加している部分もあります。

【まとめ】

カルト映画俳優の評伝からごく普通の一般家庭の話まで、幅広い作品が紹介されました。そんな中で、ノーベル賞作家というつながりがあったり、ナチスによる虐殺と韓国政府による虐殺、満州での虐殺など、同じテーマが別の作品で見られたりなど、ダイナミックな展開もあり、面白い会となりました。どうもありがとうございました!